蜂の巣駆除コラム

蜂みたいな虫の正体は?特徴や注意点を徹底解説

家の近くなど、身近なところで蜂に似た虫を見かけて、「蜂みたいな虫がいる……」と、不安に思った経験がある方は多いでしょう。

もちろん、自宅に蜂の巣ができている場合、蜂に刺される危険性があるため、速やかに対処しなければなりません。しかし、蜂とそっくりな外見をした虫の中には、実際には蜂ではない種も存在します。特にアブ科やスカシバガ科の仲間は、蜂と誤認しやすい虫の代表例です。

この記事では、身近で見かける蜂によく似た虫の正体や、そのような虫を見かけたときの注意点について解説します。

目次

蜂みたいな虫の正体は?

蜂とよく似た虫の正体として考えられるのは、アブ科やスカシバガ科の昆虫です。例えば「模様がしましまの、蜂みたいな虫がいる」と思ったときは、これらの虫である可能性があります。

アブ科やスカシバガ科には、黒っぽい体色をしていたり、しましまの模様やまだら模様があったりします。体長も蜂と同じくらいの大きさですが、実際には蜂の仲間ではなく、毒針も持っていません。

蜂に見た目が似ている理由は、外敵から身を守るため、ベイツ型擬態を行っているためです。ベイツ型擬態とは、外敵に捕食されるリスクを減らすため、毒を持たない生き物が毒を持つ生き物に姿を似せることを指します。

蜂の多くは、派手な黄色と黒の縞模様をしており、自然界では周りに危険を知らせる警戒色(警告色)として機能します。アブ科やスカシバガ科の虫は、スズメバチやアシナガバチといった「危険な生き物」に擬態することで、自分の身を守っているのです。

蜂とアブの違い

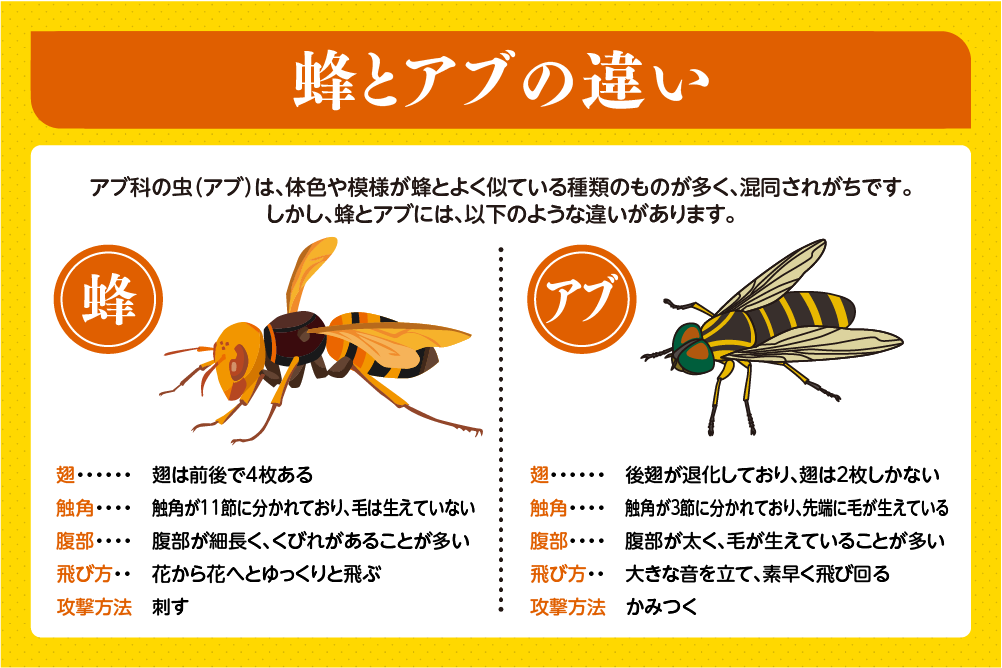

アブ科の虫(アブ)は、体色や模様が蜂とよく似ている種類のものが多く、混同されがちです。しかし、蜂とアブには、以下のような違いがあります。

| 蜂 | アブ | |

| 分類 | ハチ目(膜翅目) | ハエ目(双翅目) |

| 翅 | 翅は前後で4枚ある | 後翅が退化しており、翅は2枚しかない |

| 触角 | 触角が11節に分かれており、毛は生えていない | 触角が3節に分かれており、先端に毛が生えている |

| 腹部 | 腹部が細長く、くびれがあることが多い | 腹部が太く、毛が生えていることが多い |

| 飛び方 | 花から花へとゆっくりと飛ぶ | 大きな音を立て、素早く飛び回る |

| 攻撃方法 | 刺す | かみつく |

| 蜂 | |

|---|---|

| 分類 | ハチ目(膜翅目) |

| 翅 | 翅は前後で4枚ある |

| 触角 | 触角が11節に分かれており、毛は生えていない |

| 腹部 | 腹部が細長く、くびれがあることが多い |

| 飛び方 | 花から花へとゆっくりと飛ぶ |

| 攻撃方法 | 刺す |

| アブ | |

|---|---|

| 分類 | ハエ目(双翅目) |

| 翅 | 後翅が退化しており、翅は2枚しかない |

| 触角 | 触角が3節に分かれており、先端に毛が生えている |

| 腹部 | 腹部が太く、毛が生えていることが多い |

| 飛び方 | 大きな音を立て、素早く飛び回る |

| 攻撃方法 | かみつく |

アブはハエ目(双翅目)に分類され、蜂ではなくハエの仲間です。蜂のような毒針は持っておらず、人を刺すことはありません。

しかし、種類によっては吸血行動を取り、人間をかむことがあります。特に産卵期を迎えたメスのアブは攻撃性が高く、注意が必要です。

アブにかまれると、強いかゆみや腫れ、痛みなどの症状を引き起こす可能性があります。アブに蜂のような毒は持っていないものの、見かけたら近寄らないようにしましょう。

蜂とスカシバガの違い

スカシバガは、スカシバガ科の総称を指します。ガの仲間ですが、蜂と間違われやすい昆虫の一つです。

スカシバガは体色や模様が蜂と似ているだけでなく、腹部も細長くくびれがあります。そのため、外見だけだと、蜂と見分けがつきにくいことがあります。

蜂とスカシバガの違いは以下の通りです。

| 蜂 | スカシバガ | |

| 分類 | ハチ目(膜翅目) | チョウ目(鱗翅目) |

| 翅 | 翅は前後で4枚あり、色は半透明 | 翅は前後で4枚あり、色は透明 |

| 触角 | スカシバガと比べ短く、さまざまな形状が見られる | 触角は長く、糸状をしていることが多い |

| 腹部 | 腹部が細長く、黄色と黒の縞模様を持つものが多い | 蜂よりもやや細長いが、縞模様やくびれもあり、見分けがつきにくい |

| 飛び方 | 花から花へとゆっくりと飛ぶ | 動きが力強く素早い |

| 攻撃方法 | 刺す | 攻撃性は低い |

| 蜂 | |

|---|---|

| 分類 | ハチ目(膜翅目) |

| 翅 | 翅は前後で4枚あり、色は半透明 |

| 触角 | スカシバガと比べ短く、さまざまな形状が見られる |

| 腹部 | 腹部が細長く、黄色と黒の縞模様を持つものが多い |

| 飛び方 | 花から花へとゆっくりと飛ぶ |

| 攻撃方法 | 刺す |

| スカシバガ | |

|---|---|

| 分類 | チョウ目(鱗翅目) |

| 翅 | 翅は前後で4枚あり、色は透明 |

| 触角 | 触角は長く、糸状をしていることが多い |

| 腹部 | 蜂よりもやや細長いが、縞模様やくびれもあり、見分けがつきにくい |

| 飛び方 | 動きが力強く素早い |

| 攻撃方法 | 攻撃性は低い |

スカシバガは見た目だけでなく、行動の点でも蜂とよく似た虫です。主に日中に活動し、空中でホバリングしながら花の蜜を吸います。蜂と異なり、力強く素早い飛び方をしますが、羽音がよく似ているため、人間の耳にははっきりと区別がつきません。

スカシバガは攻撃性が低く、毒針を持たないため、危険を感じても蜂のように刺すことはないとされています。ただし、スズメバチやアシナガバチにそっくりな種類のスカシバガもおり、蜂と見間違えやすいかもしれません。

【アブ科】蜂に似た虫8種の特徴を紹介

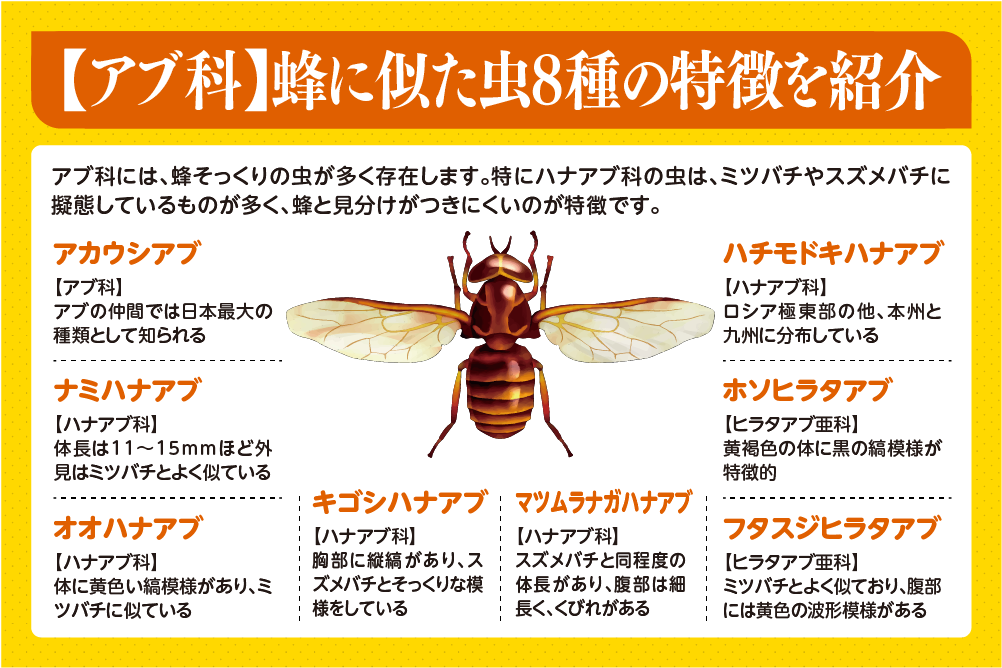

アブ科には、蜂そっくりの虫が多く存在します。特にハナアブ科の虫は、ミツバチやスズメバチに擬態しているものが多く、蜂と見分けがつきにくいのが特徴です。

ここでは、蜂によく似たアブ科の虫を8種類紹介します。

| アブ科 |

|

| ハナアブ科(ナミハナアブ亜科) |

|

| ハナアブ科(ヒラタアブ亜科) |

|

| アブ科 | |

|---|---|

|

| ハナアブ科(ナミハナアブ亜科) | |

|---|---|

|

| ハナアブ科(ヒラタアブ亜科) | |

|---|---|

|

アカウシアブ

アカウシアブは、アブ科に属する虫です。アブの仲間では日本最大の種類として知られており、外見がスズメバチと似ていることから、ハチアブとも呼ばれます。

アカウシアブは吸血性のアブで、じっとしているとかみつこうとしてきます。アカウシアブにかまれると、強い痛みや出血を伴うため、注意が必要です。

アカウシアブはオスとメスで外見上の違いがあり、オスは複眼が大きく発達しています。人をかんで吸血するのは、産卵期を迎えたメスのアカウシアブです。

メスのアカウシアブは、しつこくまとわりついてくる可能性があります。山や川の水辺など、自然が豊かな場所に生息しているため、そのような場所に行くときは、虫除けスプレーなどで対策しましょう。

ナミハナアブ

ナミハナアブは、ハナアブ科に属する虫です。体長は11~15mmほどと小型で、外見はミツバチとよく似ています。[注1]

ただし、ミツバチよりも触角が短く、ハエの仲間に特有の大きな複眼によって区別できます。

ナミハナアブをはじめとしたハナアブ科の虫は、花粉や花の蜜をエサとしており、吸血は行いません。益虫として植物の受粉を助ける役割を担っており、駆除する必要性は低いでしょう。刺される、かまれるなどの心配もありません。

[注1]北海道 留萌振興局「虫たち(昆虫)ナミハナアブ」https://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/kitanosuiden/musitati/namihanaabu.html

オオハナアブ

オオハナアブは、ナミハナアブと同じハナアブ科の仲間です。体に黄色い縞模様があり、ミツバチと間違えることがあります。

名前に「オオ」がついていますが、体長はナミハナアブとあまり変わりません。ナミハナアブと比べると、やや腹部が太く、丸っこい体型をしています。

ハナアブ科の中でも、オオハナアブは日本全国で広く分類しており、都市部でも見かけることが多い種類です。人に危害を加えることはありません。

キゴシハナアブ

キゴシハナアブも、ハナアブ科のハナアブ亜科に属する虫です。ミツバチのような体型で、胸部に縦縞があり、スズメバチとそっくりな模様をしています。

他のハナアブ科の虫と比べると、複眼が黄色く、粉を散らしたような暗赤色の斑点があるのが特徴です。腰の部分が黄色いことから、キゴシハナアブと名付けられました。

成虫は花粉や花の蜜を主食としており、人を攻撃することはありません。

マツムラナガハナアブ

マツムラナガハナアブは、ハナアブ科の虫としては珍しく、スズメバチと混同しやすい虫です。スズメバチと同程度の体長があり、腹部は細長く、くびれがあります。

黒褐色の体に黄色の斑紋や縞模様があり、遠くからでは蜂と見分けがつきません。通常、アブ科の虫は複眼によって蜂と区別できますが、マツムラナガハナアブは複眼も黄褐色をしています。

マツムラナガハナアブは他のハナアブ科の仲間と比べ、都市部では生息数が少なく、ほとんど見かけることのない種です。生態についてもほとんど分かっていませんが、よく似た種としてスズキナガハナアブや、リュウキュウナガハナアブなどが知られています。

ハチモドキハナアブ

ハチモドキハナアブは、ドロバチにそっくりなハナアブ科の仲間です。ロシア極東部の他、本州と九州に分布しています。

ハナアブ科の虫としては、触角が非常に長いのが特徴です。体は黒色で、腰の部分がくびれており、黄色の斑紋が見られます。

ハチモドキハナアブは、主に里山に生息することから、近年は個体数が減少傾向にあるといわれています。京都府レッドデータブック2015では、準絶滅危惧種に指定されました。[注1]

[注1]京都府「ハチモドキハナアブ」

https://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/bio/db/ins0240.html

ホソヒラタアブ

ホソヒラタアブは、ハナアブ科のヒラタアブ亜科に属する虫です。黄褐色の体に特徴的な黒の縞模様が入っており、ミツバチやアシナガバチと見間違える場合があります。

同じヒラタアブの仲間には、マルヒラタアブやナガヒラタアブなどの種がありますが、ホソヒラタアブは名前の通り、腹部が非常に細いのが特徴です。日本全国に広く分布しており、都市郊外でも姿を見かけます。

ホソヒラタアブの幼虫は、植物の生育を阻害するアブラムシを食べて育つため、益虫として知られています。成虫も温厚な性格をしており、蜂と違って人を攻撃することはありません。

フタスジヒラタアブ

フタスジヒラタアブも、ホソヒラタアブと同じヒラタアブの仲間です。体型はミツバチとよく似ており、腹部には黄色の波形模様があります。波形模様はオスの方がやや太く、メスはよりくっきりとしています。

ホソヒラタアブと同様に、フタスジヒラタアブの幼虫はアブラムシを食べて育つ益虫です。幼虫は枝などに巻き付いて獲物を待ち伏せすることから、エリマキアブとも呼ばれます。

【スカシバガ科】蜂に似た虫5種の特徴を紹介

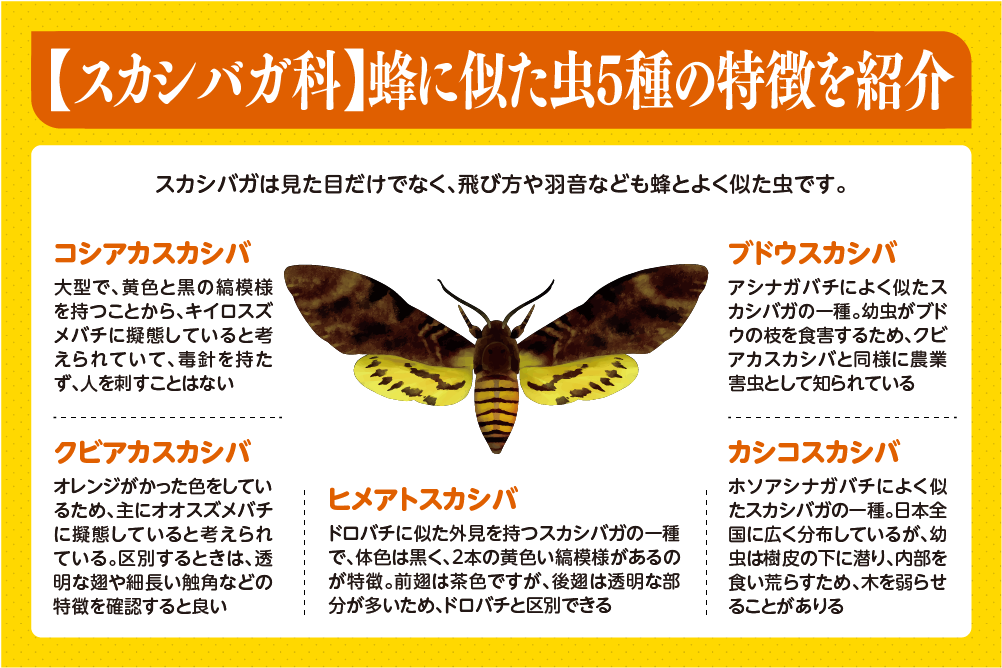

スカシバガは見た目だけでなく、飛び方や羽音なども蜂とよく似た虫です。体の色が黒っぽいものも多く、「蜂みたいな虫だな」と思っていたら、実はスカシバガだった……というケースも珍しくありません。

ここでは、スカシバガ科の中でも特に蜂と間違いやすい虫を5種類紹介します。

- コシアカスカシバ

- クビアカスカシバ

- ヒメアトスカシバ

- ブドウスカシバ

- カシコスカシバ

コシアカスカシバ

コシアカスカシバは、スカシバガ科のスカシバガ亜科に属する虫です。スカシバガとしては大型で、黄色と黒の縞模様を持つことから、キイロスズメバチに擬態していると考えられています。大きさも色合いもスズメバチにそっくりですが、毒針を持たず、人を刺すこともありません。

コシアカスカシバとスズメバチは、翅の色で区別できます。コシアカスカシバは翅が透明ですが、スズメバチは黄色や茶色です。またスズメバチと比べ、コシアカスカシバの触角は細長く伸びています。

クビアカスカシバ

クビアカスカシバも、スズメバチに擬態するスカシバガの仲間です。オレンジがかった色をしているため、主にオオスズメバチに擬態していると考えられています。コシアカスカシバと同じように、スズメバチと区別するときは、透明な翅や細長い触角などの特徴を確認すると良いでしょう。

クビアカスカシバの成虫は、温厚で人を襲うことはありません。しかし、幼虫はブドウの木を食害し枯死させるため、農業害虫として知られています。2000年以降、被害が急速に拡大しており、全国的に問題となっています。[注1]

[注1]山口県「クビアカスカシバ」

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/61922.pdf

ヒメアトスカシバ

ヒメアトスカシバは、ドロバチに似た外見を持つスカシバガの一種です。ドロバチの中でも、オオフタオビドロバチに擬態していると考えられています。特に飛んでいる間は、ドロバチと区別するのが難しい虫です。

体色は黒く、2本の黄色い縞模様があるのが特徴です。前翅は茶色ですが、後翅は透明な部分が多いため、ドロバチと区別できます。

腹部の形状はオスとメスで異なり、オスは毛先が大きく広がり、メスは端部に白い毛が生えています。

ブドウスカシバ

ブドウスカシバは、アシナガバチによく似たスカシバガの一種です。幼虫がブドウの枝を食害するため、クビアカスカシバと同様に農業害虫として知られています。

成虫の体長は20~25mmほどで、体は紫黒色です。腹部には濃い黄色の縞模様が2本ありますが、黒色の割合が多く、飛んでいるときはドロバチに見えることもあります。[注1]

[注1]島根県「虫害名:ブドウスカシバ」

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/gijutsu/nougyo_tech/byougaityuu/byougaityuu-index/budou/gr138.html

カシコスカシバ

カシコスカシバは、ホソアシナガバチによく似たスカシバガの一種です。ホソアシナガバチと異なり、腰に細いくびれがなく、翅が透明なため区別できます。

カシコスカシバは日本全国に広く分布していますが、市街地ではほとんど姿を見かけません。幼虫は樹皮の下に潜り、内部を食い荒らすため、木を弱らせることがあります。

他のスカシバガの仲間と同様に、人を刺すことはありません。

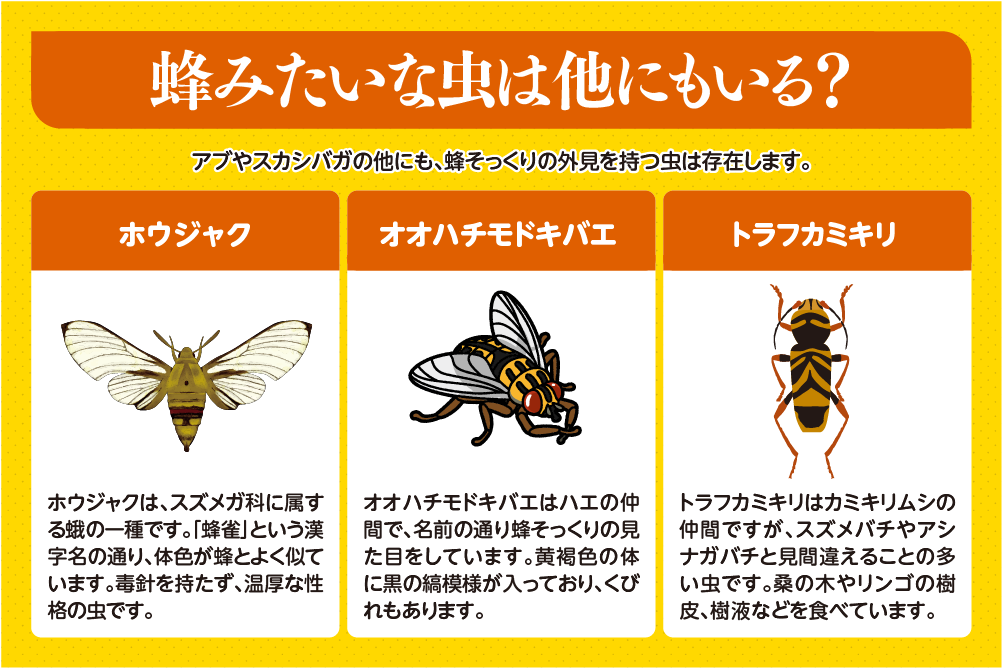

蜂みたいな虫は他にもいる?

アブやスカシバガの他にも、蜂そっくりの外見を持つ虫は存在します。ここでは、その他の蜂とよく似ている虫の例を3種類紹介します。

- ホウジャク

- オオハチモドキバエ

- トラフカミキリ

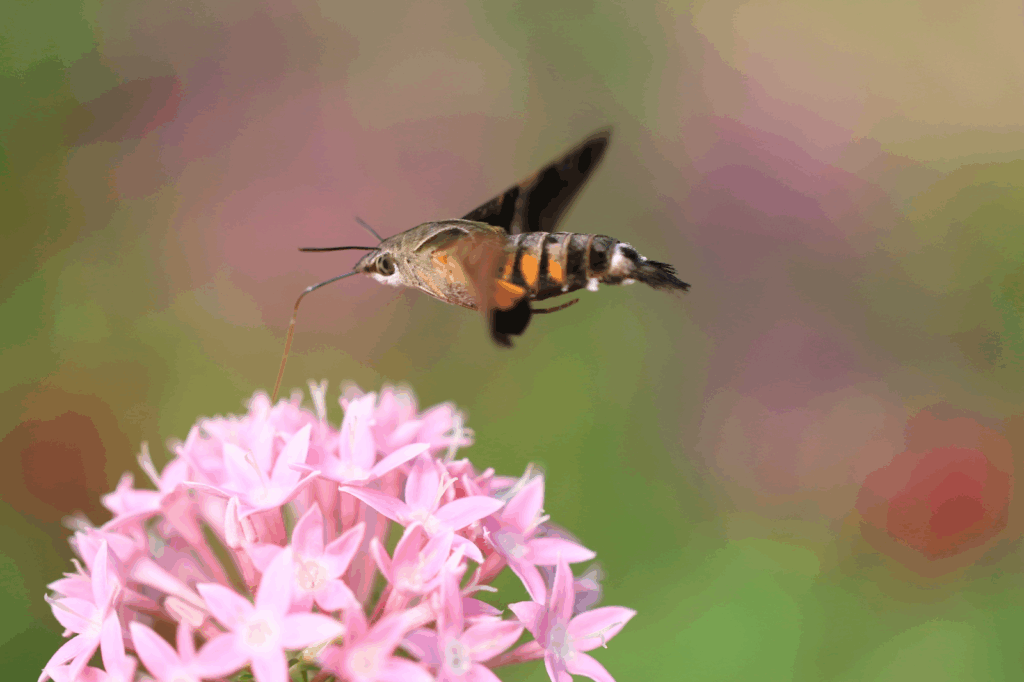

ホウジャク

ホウジャクは、スズメガ科に属する蛾の一種です。「蜂雀」という漢字名の通り、体色が蜂とよく似ています。

ホウジャクには長い口吻があり、花から花へ移動しながら蜜を吸います。ミツバチ科の蜂のように、ホバリングして飛ぶことも可能です。ただし、飛ぶスピードは非常に速く、機敏に動き回ります。

スカシバガと同様に毒針を持たず、温厚な性格の虫です。長い口吻も食事のための器官であり、人間を刺すことはありません。

なお、ホシホウジャクもホウジャクの仲間です。ホウジャクもホシホウジャクも、日本全国に広く分布しています。

オオハチモドキバエ

オオハチモドキバエはハエの仲間で、名前の通り蜂そっくりの見た目をしています。黄褐色の体に黒の縞模様が入っており、くびれもあります。

蜂との違いは触角が短く、翅が一対しかない点です。また体毛がなく、表面がつるつるしています。

オオハチモドキバエは全国的に個体数が少なく、地域によってはほとんど姿を見かけません。京都府レッドデータブック2015では、要注目種に指定されています。[注1]

[注1]京都府「オオハチモドキバエ」

https://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/bio/db/ins0413.html

トラフカミキリ

トラフカミキリはカミキリムシの仲間ですが、スズメバチやアシナガバチと見間違えることの多い虫です。桑の木やリンゴの樹皮、樹液などを食べています。

トラフカミキリは北海道から沖縄まで広く分布しています。体長は17~26mmほどで、黄色と黒の縞模様が特徴です。鳥などの捕食者から身を守るため、スズメバチ類に擬態していると考えられています。[注1]

カミキリムシはスズメバチのような毒は持たない虫です。しかし、顎の力がかなり強いため、不用意に触るのは厳禁です。特にトラフカミキリは、大型のトラカミキリの一種であり、かまれると出血する可能性もあります。

[注1]石川県「トラフカミキリ」https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sizen/reddata/rdb_2009/4_ato/kennsaku2/documents/5-119torafukamikiri.pdf

蜂に似た虫を見かけたときの注意点

蜂に似た虫の中には、スカシバガのような温厚な種もいます。しかし、本物の蜂である可能性もあるため、不用意に近づくのは危険です。

もし蜂とよく似た虫を見かけたら、以下の注意点を守って行動しましょう。

- 蜂の可能性もあるためむやみに近づかない

- 虫を刺激しないように注意して行動する

- 危険を感じたら専門の駆除業者に相談する

蜂の可能性もあるためむやみに近づかない

アブ科やスカシバガ科の虫は、巧妙に蜂に擬態しているため、簡単には見分けがつきません。蜂ではないと判断して近づいた結果、実際はスズメバチやアシナガバチなどの危険な蜂だった……という事態に陥る可能性もあるでしょう。

特にコシアカスカシバやクビアカスカシバ、マツムラナガハナアブなどは、見た目がスズメバチによく似ているため、遠目から識別するのは困難です。

虫の種類を見分ける自信がない場合は、近づかないことが大切です。

虫を刺激しないように注意して行動する

蜂とよく似た虫に遭遇したら、できるだけ刺激しないように注意して行動しましょう。

もし虫の正体がスズメバチやアシナガバチだった場合、刺激に反応して、襲いかかってくるかもしれません。虫の種類を特定できない場合は、手で払ったり、大声を出したりせず、静かにその場を離れましょう。姿勢を低くすることで、蜂に攻撃されにくくなります。

危険を感じたら専門の駆除業者に相談する

もし身の危険を感じたら、自分で駆除しようとするのではなく、専門の駆除業者に相談してください。

例年、蜂を駆除しようとした方が刺され、死亡する事故が起きています。特に、「蜂みたいな虫が何匹も飛んでいる」「屋根裏などから蜂に似た羽音が聞こえてくる」などの場合、近くに蜂の巣がある可能性があるため大変危険です。

無理に駆除しようとした結果、多くの蜂を刺激してしまう危険性もあります。自力で対処するのが難しい場合は、蜂の駆除を専門としているプロフェッショナルに依頼することをおすすめします。

蜂の駆除でお困りなら「蜂の巣駆除PRO」へ!

春から夏にかけての季節は、家の近くで蜂とよく似た虫を見かけることがあります。特に蜂と間違えやすいのが、アブ科やスカシバガ科の虫です。アブやスカシバガは、蜂と比べ攻撃性が低く、毒針を持たない種がほとんどです。

しかし、アブやスカシバガの中には、捕食者から身を守るために蜂に擬態している種も多く、遠目では見分けがつかない場合もあります。蜂ではないと自己判断し、不用意に近づくのは危険です。

もし虫の正体が本物の蜂だった場合、刺されてしまう可能性があります。「黒い蜂みたいな虫」や「小さい蜂みたいな虫」を見つけたら、不用意に近づかないようにしましょう。

蜂によく似た虫はもちろん、蜂や蜂の巣の駆除でお困りなら、「蜂の巣駆除PRO」にご相談ください。長年駆除を行ってきた専門家が、現場の状況をしっかりと調査した上で対処いたします。無料相談窓口も設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。